セントラル愛知交響楽団からご要望をいただきました

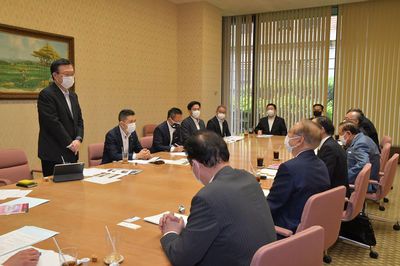

5月24日、愛知県庁でセントラル愛知交響楽団(山田貞夫理事長)からオーケストラの振興について要望を受けました。これには、伊藤渉衆議院議員、新妻秀規参議院議員と公明党愛知県議会議員全員が同席しました。

山田理事長は、コンサートの入場者数が減り、コロナ禍が減収に拍車をかけている窮状を訴え、打開策として、駅中や街頭でコンサートを開いて、オーケストラに興味を持つ人を増やすことを提案されました。また、「行政の力を借りて、さまざまな場所でコンサートを開催したい」と述べられました。

公明党としては、今後とも文化芸術の発展に尽力してまいります。

◆ 円滑な集団接種を

一宮市のワクチン接種会場を視察しました

5月23日、愛知県一宮市が高齢者向け新型コロナウィルスワクチン集団接種を行っている西保健センターを視察しました。これには里見隆治参議院議員、犬飼明佳県議、柴田雄二一宮市議、水谷千恵子(同)が同行しました。

一宮市は保健センター3か所で集団接種を実施しています。接種を受けた70代の男性の方は「スムーズにできた」と語っておられました。

その後、担当職員の方からご意見を聞きました。市の職員の方からは「市民に予約や接種の時期を早めに知らせるために、ワクチンの供給スケジュールを早く知らせてほしい」との意見をいただきました。

国と地方で連携して安心してワクチンを打てるように頑張って参ります。

この地域の安心できる社会基盤を作りましょう

5月8日、一宮市において次期衆議院選挙の公明党比例代表予定候補者、中川康洋氏とともに、江崎鐵磨代議士を訪ねて、親しく懇談の時間を頂きました。

公明党と自民党が連立を組んで約20年が過ぎ益々強固な連立関係が築かれております。本年秋にも任期満了が来る衆議院において、次期予定候補の中川康洋氏はいま、積極的に地域の声を聴く活動に取り組んでいます。

江崎鐵磨代議士からは、中川氏のこの活動に期待のお言葉と励ましを頂きました。

市政施行100周年を期して一宮市は中核市へ移行しました

本日、4月1日令和3年度の初日、一宮市は中核市となりました。

この日は、大村秀章愛知県知事の臨席の元、一宮市役所にて移行式が行われました。最も変わるのは保健所が愛知県から一宮市に引き継がれ、現在猛威を振るう新型コロナウィルス感染症対策が保健所の最大の業務となります。

これからも、市民の皆様の健康で安心して暮らせる地域社会づくりのために、愛知県議会議員として一宮市と協力してまいります。

一宮市のホームページ⇦ココから

生理用品配布など要望

公明党愛知県議員団は、4月1日、愛知県公館において、大村愛知県知事に要望書を手渡しました。

新型コロナウイルスの感染拡大で経済的に打撃を受け、生理用品の購入に苦労する若者がいるとして、女性への支援を求める要望書を大村秀章知事に提出しました。

①防災備蓄の生理用品を必要な人に無償配布すること。

②生理用品の申し込み・受取りについてネット申請や郵送を可能とすること。

③防災備蓄品の食料を生活困難者にはいふすること。など。

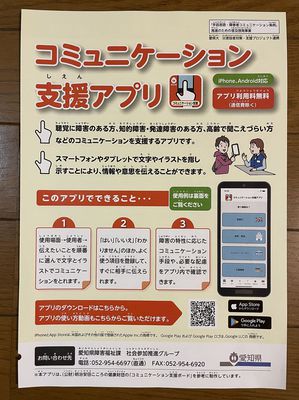

手話言語・障害者コミュニケーション条例推進のための普及啓発事業

愛知県では、2016年に「手話言語・障害者コミュニケーション条例」を制定し、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する取り組みを行っています。

今回新たに、聴覚に障害のある方など、会話によるコミュニケーションが困難で支援が必要な方が、スマホやタブレットをりようし、文字やイラストを指し示すことで、円滑に意思疎通を図ることができる支援アプリが完成しました。

利用は無料です。

【使用者】

・聴覚障害・知的障害・発達障害のある方、高齢で聞こえづらい方など

・避難所運営者

・医療スタッフ・窓口職員

・レジスタッフ

・駅員・タクシーの運転手 など

【使用場面】

・避難所

・病院・薬局

・コンビニ・スーパー

・交通機関 など

QRコードで読み取ってご利用ください

自殺防止策の一環としてLineで夜間の相談を実施

公明党愛知県議員団ではこのほど、愛知県精神保健福祉センターを訪問して、県の委託を受けてLineでの相談を実施している東京メンタルヘルス株式会社の相談員さんや関係者の方から、オンラインで説明を受けました。

相談時間は月曜日から土曜日の午後8時から午前0時と、日曜日の午後8時から翌日の午前8時まで。

愛知県内在住、在勤、在学者が対象です。相談はチャットを使い、1回約50分。

公明党愛知県議員団の犬飼明佳議員が昨年9月の定例会でコロナ禍での心のケアについて質問し相談窓口の開設について要望をしていました。

コロナ禍における芸術家団体や芸術家へのの支援を話し合う

公明党愛知県議員団は、このほど愛知芸術文化協会の皆様との懇談会を開催しました。

コロナ禍で公演中止、規模縮小などで文化芸術分野が受けたダメージは大変大きいのもがあります。

現場の窮状に対し、国、県として現在、今後の支援策を伝えるとともに、どのような支援が現場で必要とされているのか、意見交換を行いました。

愛知県とマイクロソフト社

愛知県は日本マイクロソフト株式会社と県内における、行政、教育、産業分野でデジタル化推進、いわゆるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるにあたり包括協定を締結しました。

きっかけは公明党愛知県議員団がマイクロソフト社に「ICT教育推進研修会」を依頼したことでした。

◎行政分野:業務のデジタル化、情報の一元化加速、市町村へのアドバイス

◎教育分野:県立高校のシステム教育へのカリキュラム提供によるデジタル人材の育成、教員のデジタル技術向上と業務効率化

◎産業分野:中小企業のデジタル化支援

障害をお持ちの芸術家の皆様の作品展です

公明党愛知県議員団では、現在開催中の「あいちアールブリュット展」会場を訪問し、作品を鑑賞しました。

あいちアール・ブリュットとは愛知県内の障害のある人の芸術・文化活動を通じて、障害のある方の社会参加と障害への理解が深まり、障害の有無をこえた交流が広がることを目指す活動です。

芸術には、作る人・見る人、そして、障害のある人・ない人の心を変える大きなチカラがある─そのチカラはお互いを認め合うボーダーのない社会への推進力となると信じています。

今回作品を出展している、Iさんの作品を、私たち公明党愛知県議員団の名刺のデザインに使わせて頂いています。今後も応援してまいります。